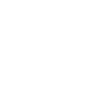

建筑大師貝聿銘的藝術(shù)“朋友圈”

2019年5月16日����,貝聿銘在紐約曼哈頓走完了他102年的人生����。世人對(duì)建筑巨匠悼念的余溫還未消散,在11月�����、12月,貝聿銘及其夫人盧愛(ài)玲生前的收藏將進(jìn)行展出和拍賣(mài)�,消息一出,立馬成為熱點(diǎn)���。

行走建筑江湖近百年�����,貝聿銘的“朋友圈”集結(jié)來(lái)自全球各地的名流�����,這其中也包括很多閃耀的藝術(shù)“群星”��。

▲貝聿銘夫婦在2005年3月22日在紐約愛(ài)馬仕畫(huà)廊舉行的馬克·里布(Marc Riboud)“凝視:50年攝影”展覽開(kāi)幕現(xiàn)場(chǎng) 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

貝聿銘夫婦能擁有如此令人羨煞的“收藏寶庫(kù)”���,與強(qiáng)大的藝術(shù)朋友圈脫不開(kāi)干系。接下來(lái)����,就隨小編一起去刷刷看吧!

有藝術(shù)共鳴的“朋友圈”

20世紀(jì)30年代�,紐約漸漸取代巴黎成為了新的藝術(shù)之都。抽象表現(xiàn)主義�、極簡(jiǎn)主義���、波普藝術(shù)紛紛在這登上了歷史的舞臺(tái)。對(duì)于剛到紐約不久的貝聿銘來(lái)說(shuō)�,正值當(dāng)代藝術(shù)發(fā)展的蓬勃時(shí)期。

貝聿銘對(duì)藝術(shù)的熱愛(ài)�,離不開(kāi)他太太的啟蒙。盧愛(ài)玲出生名門(mén)望族���,曾在衛(wèi)斯理學(xué)院學(xué)習(xí)藝術(shù)史專(zhuān)業(yè)����,是個(gè) “擁有極強(qiáng)的策展人眼光”的聰慧女性����。1940年代���,夫婦二人的約會(huì)就是到紐約五十七街逛畫(huà)廊�。也正是得益于那段時(shí)光����,貝聿銘的“藝術(shù)細(xì)胞”逐漸生長(zhǎng)了起來(lái)。

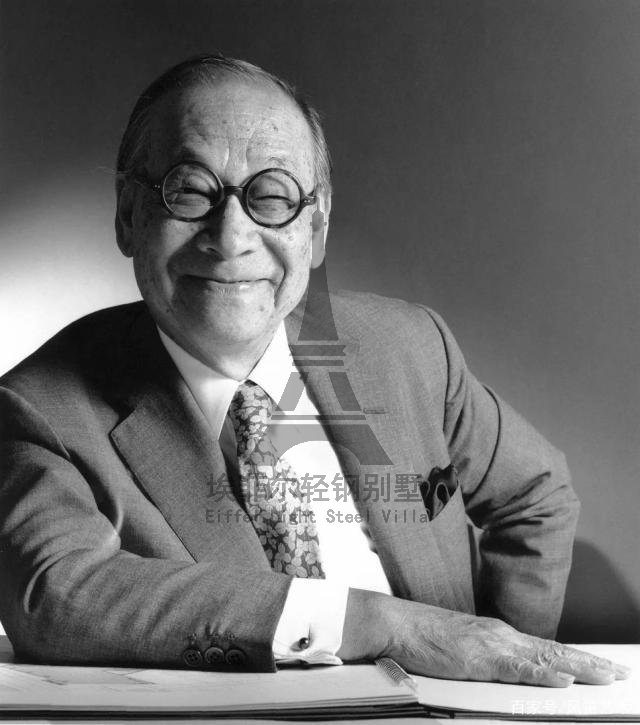

1950年代���,貝聿銘夫婦被風(fēng)頭正勁的抽象表現(xiàn)主義藝術(shù)所吸引����,開(kāi)始收藏威廉·徳·庫(kù)寧和弗蘭茲·克萊恩的作品。威廉·德·庫(kù)寧(Willem De Kooning)是抽象表現(xiàn)主義的靈魂人物�,他十分推崇畢加索,在藝術(shù)探索的道路上糅合了立體主義�、表現(xiàn)主義藝術(shù)。

▲德·庫(kù)寧(De Kooning)在自己的工作室里���,1961年 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

《棕與白》是德·庫(kù)寧風(fēng)格形成初期的探索之作�����,因此十分具有收藏意義�����。畫(huà)面被一些幾何圖形所分割�,從中可以看到立體主義對(duì)他的影響�����,這與他后期粗獷的筆觸和充滿(mǎn)激情的色彩風(fēng)格形成強(qiáng)烈的反差��。貝聿銘夫婦將其收入囊中也顯示了他們敏銳獨(dú)到的收藏眼光。

▲ (中上)威廉·德·庫(kù)寧(1904-1997)《棕與白》�����,約1947年作�。(右下)弗里茨·沃特魯巴(Fritz Wotruba 1907-1975)《小型坐像》,1952至1953年作 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

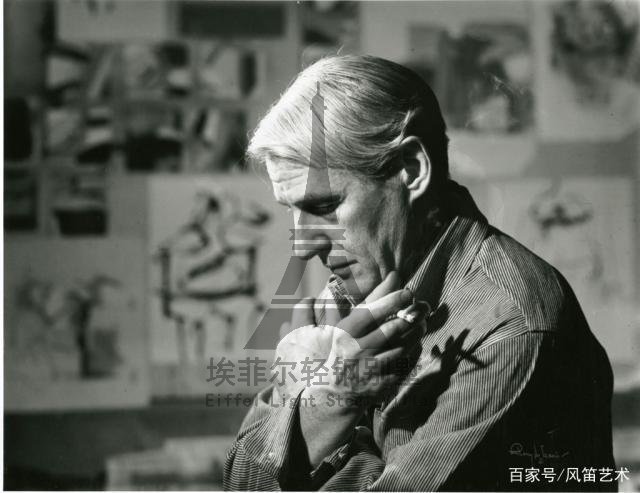

弗蘭茲·克萊恩 (Franz Kline) 是抽象表現(xiàn)主義的另一位代表�,這些看似簡(jiǎn)單隨意的筆觸都是經(jīng)過(guò)藝術(shù)家精心構(gòu)思后創(chuàng)作的。他曾說(shuō):“我畫(huà)白色和黑色一樣����,白色同樣重要”。

▲弗蘭茲·克萊恩 (Franz Kline) 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

他并不關(guān)注作品表現(xiàn)的主題和內(nèi)容��,而是深入的研究黑色��、白色在畫(huà)布上所形成的“正負(fù)”空間關(guān)系��。同時(shí)����,他的作品讓人聯(lián)想到東方的水墨和書(shū)法�����,卻是用十分現(xiàn)代的手法來(lái)表現(xiàn)。或許貝聿銘夫婦看到了作品所呈現(xiàn)出東西方文化融合的面貌���,從而產(chǎn)生了共鳴���,因此對(duì)其青睞有加。

▲ 弗蘭茲·克萊恩(Franz Kline)《無(wú)題》c.1955 貝聿銘夫婦收藏 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

1970年代����,貝聿銘夫婦從摯友巴內(nèi)特·紐曼(Barnett Newman)的遺孀那里購(gòu)入他的作品《無(wú)題 4,1950》及《無(wú)題 5�����,1950》���,大大豐富了他們的藝術(shù)收藏庫(kù)��。紐曼除了是著名的抽象表現(xiàn)主義畫(huà)家��,還是“色域繪畫(huà)”的先鋒�。早期受超現(xiàn)實(shí)主義的影響�,后期卻走上了與之背道而馳的極簡(jiǎn)主義道路。

▲巴內(nèi)特·紐曼(Barnett Newman) 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

紐曼的作品常常采用一種被人們戲稱(chēng)為“拉鏈”的垂直線條將畫(huà)面和色塊分割開(kāi)來(lái)����,從另一個(gè)角度來(lái)看��,這些“拉鏈”又將所有的顏色聚攏在一起�?���?此苹逎y懂,畫(huà)面背后包含的卻是藝術(shù)家對(duì)文化與哲學(xué)的深刻思考�。

▲巴內(nèi)特·紐曼(Barnett Newman)《無(wú)題 4,1950》c.1950 貝聿銘夫婦收藏 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

除了繪畫(huà)����,貝聿銘還十分關(guān)注雕塑藝術(shù)。在他看來(lái)�,建筑是一種藝術(shù)形體,他不斷尋找立體派藝術(shù)與建筑之間的共同點(diǎn)���。為此他去到立體主義雕塑家雅克·利普茲的工作室,兩人后來(lái)成為了朋友�����。下面這件陳列在貝聿銘家中的作品《彈吉他的男人》便是利普茲早期創(chuàng)作的立體主義風(fēng)格雕塑�����。

▲雅克·利普茲(1891-1973)《彈吉他的男人》c.1925 貝聿銘夫婦收藏圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

“原始性”對(duì)貝聿銘有著極強(qiáng)的吸引力,這也難怪讓·杜布菲(Jean Dubuffet)的作品也成為他的收藏目標(biāo)�。杜布菲年近40歲才開(kāi)始創(chuàng)作,被稱(chēng)為“20世紀(jì)最重要的法國(guó)藝術(shù)家”����,近些年來(lái)他的作品在拍賣(mài)場(chǎng)上也是藏家的寵兒。杜布菲的作品常常顯得原始而幼稚�,在他看來(lái),與學(xué)術(shù)藝術(shù)或偉大的繪畫(huà)作品相比��,日常的簡(jiǎn)單生活包含著更多的藝術(shù)和詩(shī)歌���。他希望尋找到一種新的藝術(shù)形式�,讓每個(gè)人都能參與其中����。

▲ 讓·杜布菲(Jean Dubuffet)在自己的工作室 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

1962年,杜布菲開(kāi)始了他的轉(zhuǎn)型之作“烏爾盧普”(L'Hourloupe)系列的創(chuàng)作�。靈感來(lái)源于兒童涂鴉。與早期的“原始狂野”風(fēng)格全然不同���,這些流暢的線條與色彩結(jié)合的十分和諧���,從而產(chǎn)生了一種運(yùn)動(dòng)感���。

▲讓·杜布菲(Jean Dubuffet)《手推車(chē)》(La Brouette)c.1964 貝聿銘夫婦收藏 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

《手推車(chē)》(La Brouette)是杜布菲熱衷的日用物品題材,雕塑則將這些涂鴉元素放在抽象結(jié)構(gòu)上顯示��。夫婦倆將這些雕塑陳列在自家的樓梯口��,它們與童年記憶里獅子林中的太湖石有幾分相似��。在他們看來(lái)�,這些藏品不僅僅只是藝術(shù),更是一份情懷��。

▲貝聿銘在紐約家中留影��,右下角是讓·杜布菲的雕塑����,墻上是莫里斯·劉易斯 (Morris Louis)的繪畫(huà)作品 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

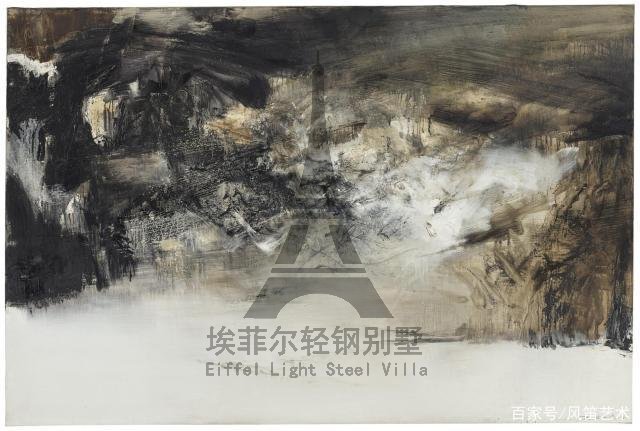

貝聿銘夫婦的收藏中也不乏來(lái)自東方面孔的手筆,如到巴黎追逐藝術(shù)夢(mèng)的趙無(wú)極�����。趙無(wú)極曾是一個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)繪畫(huà)的“反叛者”�����,在移居巴黎后�����,漸漸又成為了中國(guó)元素的“回歸者”����,他在東方與西方,傳統(tǒng)與當(dāng)代中找到了某種平衡�。他的作品一直都是拍賣(mài)會(huì)上的座上賓,深得藏家喜愛(ài)���,此次拍賣(mài)的《27.3.70》正是一幅融合了東方水墨與西方抽象表現(xiàn)主義風(fēng)格的典型之作�。

▲趙無(wú)極 《27.3.70》 貝聿銘夫婦收藏 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

另一位雕塑家野口勇�����,他是最早嘗試將雕塑和景觀設(shè)計(jì)結(jié)合的人���,作品深受康斯坦丁·布朗庫(kù)西(Constantin Brancusi)的影響�����。在貝聿銘家的客廳����,這兩件作品被擺放在一塊,十分應(yīng)景���。

▲(中上)趙無(wú)極(1920-2013)《27.3.70》����,1970年作�����。(中下)野口勇(1904-1988)《地上框架》�����,1962年構(gòu)思����,1974年鑄造。圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

除此之外�,貝聿銘與一些中國(guó)傳統(tǒng)藝術(shù)大師也有深交�����,例如張大千、李可染等�����。在他的收藏列表中����,這些中國(guó)書(shū)畫(huà)作品也占有重要的份量。下面這幅《不老松》就是李可染送給貝聿銘62歲壽辰的禮物�,見(jiàn)證了他們之間的深厚情誼。

▲李可染 《不老松》c.1979 貝聿銘夫婦收藏 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

這些藏品都用來(lái)裝點(diǎn)貝聿銘夫婦在曼哈頓和卡托納的家��。貝聿銘親自設(shè)計(jì)的卡托納郡私人別墅���,內(nèi)部裝飾簡(jiǎn)潔�,藝術(shù)品卻琳瑯滿(mǎn)目�����,就像一座小小的美術(shù)館�����。

▲ 貝聿銘夫婦位于卡托納郡的私人別墅(內(nèi)部客廳), 圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

在貝聿銘夫婦的小女兒貝蓮看來(lái)���,父母的收藏行為“十分低調(diào)而自然”��,他們“并不在意藝術(shù)品的價(jià)值���,也不會(huì)為得到一件作品而特別興奮,更不會(huì)以物主的身份討論所收藏的藝術(shù)作品����。他們不過(guò)是收藏能引起他們共鳴的作品”。